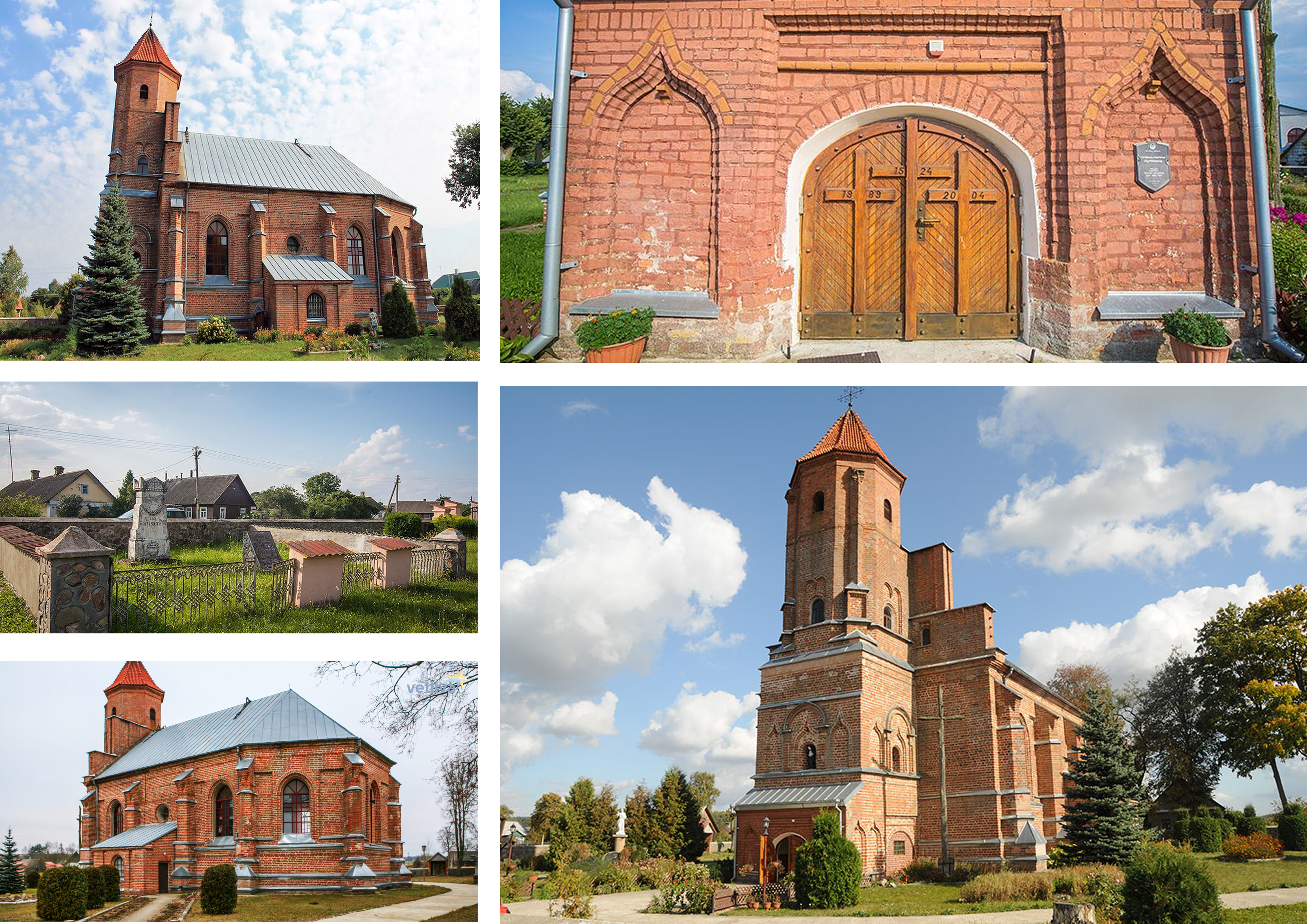

Пять веков под покровительством Архангела Михаила

Официально считается, что костел был построен на средства владельцев имения Шеметовичей и освящен в честь Святого Михаила Архангела в 1524 году. В документах о выделении средств на строительство костела — фундуше — сказано, что он будет построен на месте прежнего, деревянного. Существует предположение, что тот, в свою очередь, был построен еще в 1121 году. Впрочем, доподлинно это неизвестно. Еще одно предание, коих немало бытует среди местного населения, о дате строительства умалчивает, но рассказывает о том, почему именно в этом месте находилась святыня. Легенда гласит, что давным-давно через лес ехал князь со своим тяжело больным сыном. В пути юноша умер, его похоронили у дороги и поставили крест, а позже на этом месте князь повелел возвести храм.

В 1555 году имение перешло к Ходкевичам, которые были сторонникам реформации и переоборудовали костел под кальвинистский сбор. Однако новая вера не получила широкой популярности среди местных жителей, и в 1644 году по решению суда храм снова стал костелом.

Противоречия между представителями разных конфессий не раз делали храм «яблоком раздора». В 1677 году имела место одна неприятная история, связанная с устроенной под храмом криптой, где, начиная со второй половины XVI века, хоронили местную знать, сначала кальвинистов, а затем и католиков. В 1677 году в склепе должны были захоронить тела католиков Кердея и Львовича, и их родственники, пользуясь отсутствием настоятеля, подняли из склепа гробы похороненных там раньше кальвинистов, разрушив при этом большой алтарь и повредив фундамент храма. Позднее местную знать стали хоронить не в крипте, а на территории костела. Во дворе храма и сейчас можно увидеть усыпальницы Тарасовичей, Ельских, Коллупайлов и других помещиков.

Известно, что вначале башни-колокольни у храма не было, ее пристроили позже и возводили постепенно, по ярусам. В костеле было два входа: главный и боковой на южном фасаде, последний был украшен богаче, чем главный. По мнению специалистов, стиль южного фасада и портала не повторяется ни в одном из памятников белорусской архитектуры.

Внутри храм был в основном деревянным, потолок поддерживали 12 столбов. Когда-то в костеле было 4 алтаря: Святого Михаила, Святого Евстафия, Вознесения Девы Марии и Святой Анны. Вдоль стен и в боковых нишах алтарей стояли деревянные скульптуры святых, изготовленные неизвестными, скорее всего местными, мастерами еще в XVII веке. Был в костеле и орган.

С первого взгляда поражает главный вход в костел: двери необыкновенно низкие для храма, высота их всего 185 см. Это объясняется тем, что изначально костел, скорее всего, выполнял также роль оборонительного сооружения, и такой низкий вход был сделан для того, чтобы внутрь нельзя было въехать верхом. Эта особенность позволила костелу в советское время избежать участи многих храмов — он не был превращен в склад.

На протяжении столетий костел много раз менял свой внешний и внутренний облик. Он был сильно поврежден во время Северной войны и войны 1812 года, пережил не один пожар, но всякий раз восстанавливался прихожанами. Во время пожара в 1838 году было уничтожено деревянное убранство храма, расплавились даже колокола в башне. Храм был отремонтирован, но стал выглядеть несколько иначе: 31-метровая башня стала ниже на 11 метров, ризница «переехала» за главный алтарь, пол стал кирпичным, а один из входов в подземелье был замурован. Именно таким храм запечатлен на рисунке известного художника Наполеона Орды, который приезжал в Гнезно в 1877 году.

В начале ХХ века в храме прошли еще две реконструкции. В результате на полу появилась терракотовая плитка, и был замурован последний вход в подземелье. На месте обветшалых деревянных хоров появились добротные кирпичные, которые опирались на византийские арки. Немного позже была отремонтирована и капитальная ограда, возведенная в начале ХІХ века, обновлены брамы, перекрыта крыша, достроен верхний ярус башни, перестроена ризница. Большая работа была проделана и внутри храма.

В советское время храм был закрыт. Прихожане забрали на хранение костельную утварь, а деревянные скульптуры были перевезены в Государственный музей БССР. Заброшенный храм ветшал, обвалилась крыша. Чудом уцелела лишь часть над алтарем и башня.

Вторую жизнь костел получил в 1989 году, когда в Гнезно приехал ксендз Людвик Станишевский. По его инициативе, при поддержке прихожан и совхоза всего за год храм был отремонтирован и заново освящен. Вернулись в костел два распятия и икона Святого Михаила Архангела, которые относятся к XVIII веку, икона Святого Казимира начала ХІХ века. А вот деревянные скульптуры так и остались в музее. Костелу были переданы несколько копий оригинальных произведений, которые сейчас украшают главный алтарь.

Костел Святого Михаила Архангела в Гнезно — архитектурный раритет белорусской поздней готики с элементами ренессанса, среди памятников зодчества в Беларуси ему нет аналогов. Не удивительно, что он привлекает туристов со всей страны и из-за ее пределов и, конечно же, верующих, стремящихся побывать в этом намоленном месте и отсюда вознести Господу свои просьбы, которые обязательно будут услышаны.